Cobogó: a 'invenção' brasileira de 100 anos que pode ser aliada hoje contra o calor intenso

Caixa-d'água de Olinda tem os primeiros cobogós Josivan Rodrigues/cortesia No ponto mais alto do sítio histórico de Olinda, em Pernambuco, o enorme reservat...

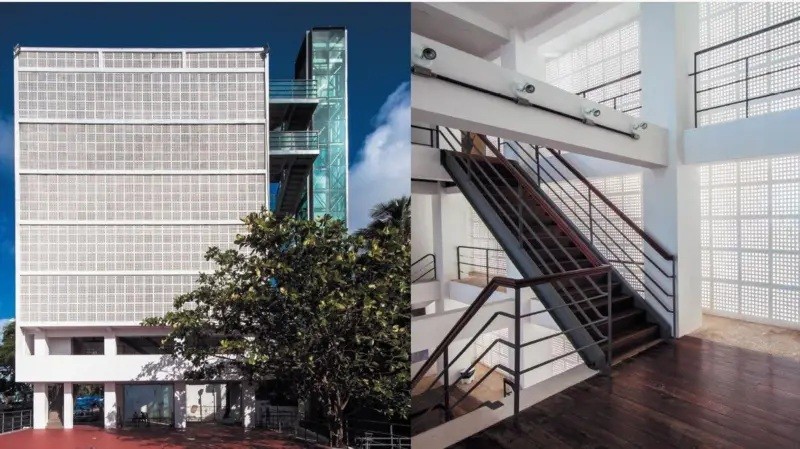

Caixa-d'água de Olinda tem os primeiros cobogós Josivan Rodrigues/cortesia No ponto mais alto do sítio histórico de Olinda, em Pernambuco, o enorme reservatório de água dos anos 1930 não passa despercebido: tem o tamanho de um prédio de seis andares, fica em frente à principal igreja da cidade e destoa do conjunto arquitetônico ao redor. Mas o que faria esse prisma retangular de concreto entrar na história da arquitetura brasileira está apenas em dois dos lados de sua fachada. Em vez de ser uma caixa-d'água comum, com quatro lados "cegos" (sem nenhuma abertura), o prédio projetado pelo arquiteto Luiz Nunes utiliza um elemento construtivo que havia sido criado no Recife alguns anos antes: o cobogó. Era a primeira vez que um edifício de expressão aparecia "vazado" - um estilo que seria replicado nas décadas seguintes em dezenas de prédios do Rio de Janeiro, de Brasília e de São Paulo, além de casas Brasil afora. Depois de cair em certo esquecimento, a peça tem sido redescoberta por arquitetos nos últimos anos e é vista com potencial de refrescar ambientes em tempos de calor extremo - neste fim de semana, o Brasil enfrenta sua sexta onda de calor do ano, segundo a Climatempo, com temperaturas acima acima de 40 graus em várias localidades. É que o cobogó faz uma barreira contra o Sol, ao mesmo tempo que deixa passar alguma luminosidade. Também oferece alguma privacidade para quem está dentro, que consegue ver quem está fora. E, o mais importante, permite que o vento circule. Essa peça, que surgiu na indústria da construção pernambucana, acabou fazendo parte de estratégias usadas pelos arquitetos modernistas do século 20 para amenizar o calor em épocas em que o ar-condicionado não havia se popularizado ou sequer sido introduzido no Brasil. "Ele pode criar uma zona de proteção ou de transição num edifício, funcionando como 'colchão' de ar", explica a arquiteta Guilah Naslavsky, especialista em modernismo na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). "O cobogó é uma solução bioclimática, um ícone que combina a sustentabilidade com a poética da arquitetura brasileira", afirma Marcella Arruda, co-curadora da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, em cartaz no Pavilhão da Oca, no Ibirapuera, e que tem como tema o clima e o futuro das cidades. A Caixa D'Água de Olinda, que tem um elevador e um mirante para turistas, está fechado e sofre com problemas de manutenção - nem a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), dona do prédio, nem a prefeitura de Olinda, que gere o local, deram previsão para a reabertura ao público. Vitor Tavares/BBC Na caixa-d'água de Olinda, por exemplo, a fachada de cobogós, ao ser barreira de Sol e permitir a passagem de vento, auxiliava para amenizar o calor incidente nas tubulações, preservando e resfriando a temperatura das águas no tanque. É uma "climatização passiva" que ocorre no edifício por si só. Hoje, os prédios construídos no quente Recife, como em tantas cidades brasileiras, pouco utilizam dessas estratégias que fizeram na história ali. Em endereços mais nobres, fachadas são completamente fechadas em vidros verdes e azuis, um material conhecido por absorver e irradiar calor. Muitas vezes, sem varandas. Era para ser um tijolo, virou símbolo Nas suas pesquisas para o livro Cobogó de Pernambuco, o arquiteto Cristiano Borba encontrou a patente de peça construtiva, datada de 1929. Apesar de não existir uma explicação registrada sobre a escolha do nome, a história que se conta passa bem longe de uma origem africana ou indígena - como a sonoridade da palavra pode indicar. O Dicionário Aurélio sacramentou: "co-bo-gó" une as iniciais dos três engenheiros residentes no Recife por trás da criação: Coimbra (do português Amadeu Oliveira Coimbra). Boeckmann (do alemão Ernest August Boeckmann). Góis (do pernambucano Antônio de Góis). Cobogó, conforme a sua patente, portanto, seria a peça quadrada específica com fileiras de oito furos vista na caixa-d'água de Olinda. Todos os outros tipos de elementos vazados que vieram depois, com diversos desenhos e formatos, teoricamente não seriam um cobogó. "É um grande caso de chamar o todo pela parte", explica Borba, doutor em Desenvolvimento Urbano pela UFPE. Algo que acontece ao chamarmos curativos de "band-aid" ou lâminas de barbear de "gilette", por exemplo. 'Cobogós' em área de circulação de edifício residencial no centro do Recife Josivan Rodrigues/cortesia Toda a funcionalidade que o cobogó demonstraria ter, porém, não era o objetivo inicial dos três engenheiros por trás da invenção, conta a pesquisadora Guilah Naslavsky. O trio não estava atrás de um elemento vazado para ventilar, mas de um bloco de cimento pré-fabricado, mais prático e barato para construção, "para ser usado basicamente como um tijolo", resume. Ou seja, um elemento industrial, que poderia ser produzido em larga escala e estar presente na estrutura das grandes construções. A ideia dos engenheiros era que o cobogó pudesse ser preenchido ou deixado aberto, conforme o desejo do construtor. "Eles não tinham uma preocupação muito plástica ou estética. Queriam construir rápido e muito", completa Borba. Foi o uso dado pelo efervescente cenário arquitetônico moderno do Recife que fez essa peça construtiva ganhar outros usos. E, assim, a caixa-d'água de Olinda, num ponto cultural de destaque em Pernambuco, é o ponto inicial dessa transformação. A parede vazada permitia a permanência por mais tempo dentro da estrutura, com proteção do sol e com o vento passando, num uso mais parecido com o que se dá hoje. "É muito normal que, depois, venham as soluções mais populares, as não eruditas, que acabaram fugindo do padrão dos oito furinhos", explica Borba. Para o pesquisador, o custo menor do que outros materiais e a certa proteção à entrada de animais ou pessoas, fez essa ideia se espalhar. Nas casas do interior nordestino, eles foram enchendo jardins, muros, varandas e quintais. "Então isso vai ganhando esse apelo de fato e se criando uma identidade visual popular", diz Borba. Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco Josivan Rodrigues/cortesia Depois do Grande Recife, o Rio de Janeiro teve os primeiros projetos de destaque com uso de cobogós, como os edifícios ao redor do Parque Guinle, em Laranjeiras. Na recém-construída Brasília dos anos 1960 - nas palavras de Cristiano Borba, uma "filhote de arquitetos nordestinos" -, os cobogós, impulsionados pelo modernismo de Oscar Niemeyer, viraram parte da identidade. Até hoje, prédios das regiões nobres brasilienses são famosos por suas fachadas com aberturas. "Brasília era o grande laboratório de experimentação de todos os arquitetos modernos. Ali, foram surgindo os primeiros cobogós de autor, com assinatura, projetados para edifícios específicos", explica. Em escritórios de arquitetura atuais, o cobogó vive uma fase de resgate do passado - além de ser incentivado pelo seu efeito de luzes e vento. Ele também aparece até como um divisor de ambientes internos, permitindo luminosidade entre a cozinha e sala ou até mesmo no banheiro. "Ele tem um contexto de design, mas também pode trazer a lembrança da casa da avó ou de algum ambiente que traz uma memória afetiva", diz João Gomes Neto, fundador da Obi, empresa especializada em revestimentos e cobogós em João Pessoa (PB). O empresário avalia que o aumento da procura por cobogós também está relacionado a uma tentativa de arquitetos em trazer o conforto térmico nos projetos, especialmente após a pandemia, quando ficamos mais tempo dentro de casa. "É um ambiente que respira", resume Neto. Edifício no centro do Recife Josivan Rodrigues/cortesia Inspiração árabe ou indígena? Na verdade, nenhuma das duas exatamente, segundo os pesquisadores. Um dos mitos em torno do cobogó é que ele tem sua origem nos muxarabis, uma treliça de madeira vazada, de origem árabe, usada principalmente em janelas, varandas ou fachadas na arquitetura islâmica. Elementos vistos, inclusive, em dois conhecidos sobrados mouriscos de Olinda. Muxarabi, elemento vazado nas fechadas, está presente há séculos na arquitetura árabe. Na foto, prédio no Marrocos Getty Images Os muxarabis permitiam justamente a entrada de luz e ventilação nas casas. Para o arquiteto Cristiano Borba, o elemento vazado com essa função sempre esteve presente na história em locais de clima quente, sendo impossível definir quem o criou. "Isso vai sempre aparecer na Ásia, no Oriente Médio e até na arquitetura indígena", explica. Ou seja, a explicação dos pesquisadores é de que o cobogó, que surgiu como um elemento puramente industrial, no fim se tornou uma continuidade de um hábito de resolver edifícios em climas em que você precisa gerar uma sombra e certa permeabilidade ao vento. "Quando a gente chega no trópico úmido Atlântico nordestino, isso torna-se necessário", diz. Espaço do cobogó hoje Num cenário de crise climática, com o planeta cada vez mais quente, os cobogós têm espaço para ganhar uma função no conforto térmico, dizem os pesquisadores. Por que não imaginar prédios públicos com corredores cheios de cobogós e espaços abertos para permitir a circulação de ar? Ou prédios residenciais em que a fachada poente (fundos) tenha uma camada de proteção de cobogós? E casas com áreas mais permeáveis à ventilação? "Não aprendemos com esse passado, e nossa cidade está cheia de prédios com fachadas brancas, fechadas, com painéis de vidro, sem varandas, elementos vazados, nada. Só para torrar lá dentro", diz Guilah Naslavsky sobre o Recife. Segundo a pesquisadora, essa tendência pode ser vista inclusive em comunidades, onde é comum encontrar fachadas de vidro quando a família consegue algum dinheiro. "Vira uma banheira de vidro azul sem condição térmica." Cobogós cerâmicos são usados em projetos atuais Josivan Rodrigues/cortesia Um dos problemas vistos pelos arquitetos é que o Brasil hoje já é um país extremamente urbanizado e construído. Seria difícil imaginar uma reformulação de edifícios para incluir elementos vazados como cobogós. Outro aspecto que se move contra a peça é o medo que o brasileiro passou a ter da rua. Apesar de os cobogós darem uma certa privacidade (quem está dentro consegue ver mais quem está fora do que o contrário), ainda assim deixa a construção com abertura à cidade. Mas há espaço para uma retomada, na avaliação de pesquisadores. "Temos arquitetos jovens, sobretudo no interior, no sertão, recriando esses elementos em áreas muito quentes. Mas são soluções residenciais pontuais", diz Naslavsky. Para a Bienal de Arquitetura de São Paulo, os curadores escolheram expor uma releitura de cobogó sustentável. "Inicialmente fabricado em cimento e cerâmica, hoje em dia pode ser feito com o aproveitamento de resíduos da construção civil na sua composição, como mostramos na exposição", diz o também co-curador e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) Clevio Rabelo. Uma pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) sobre a possibilidade de usar cobogós em favelas mostrou que ele pode ser útil, especialmente os chamados "de seção variável" (cuja abertura de entrada é maior que a de saída, permitindo o vento ganhar mais velocidade). "Cobogós possuem grande relevância quanto ao conforto térmico das residências, principalmente na ventilação no contexto de melhorias habitacionais das favelas", diz o artigo assinado pelas arquitetas Thaís Stefano e Luciana Figueiredo. "Poderia virar uma moda, uma tendência e uma diretriz. Poderia. Acho que faria sentido e teria até apelo", comenta o arquiteto Cristiano Borba, ressaltando que o uso só faz sentido, claro, em climas que permitam existir essa abertura constante. "A gente não tem isso nos prédios do programa Minha Casa Minha Vida, mas poderia ter", sugere Guilah Naslavsky. "Se não tivéssemos ficado tão paranoicos com a vida exterior à casa e mantido a tradição, hoje, estaríamos mais tranquilos em relação à compra de ar-condicionado."